RでツイッターAPIを使いたい

MeCabで遊んでみたい

ということはありませんか?

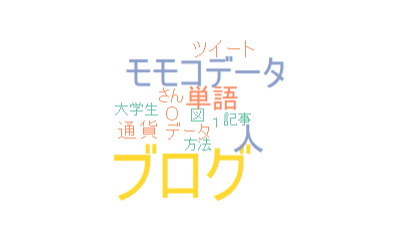

この記事では、Rを使って人のツイートを可視化する方法を書いています。

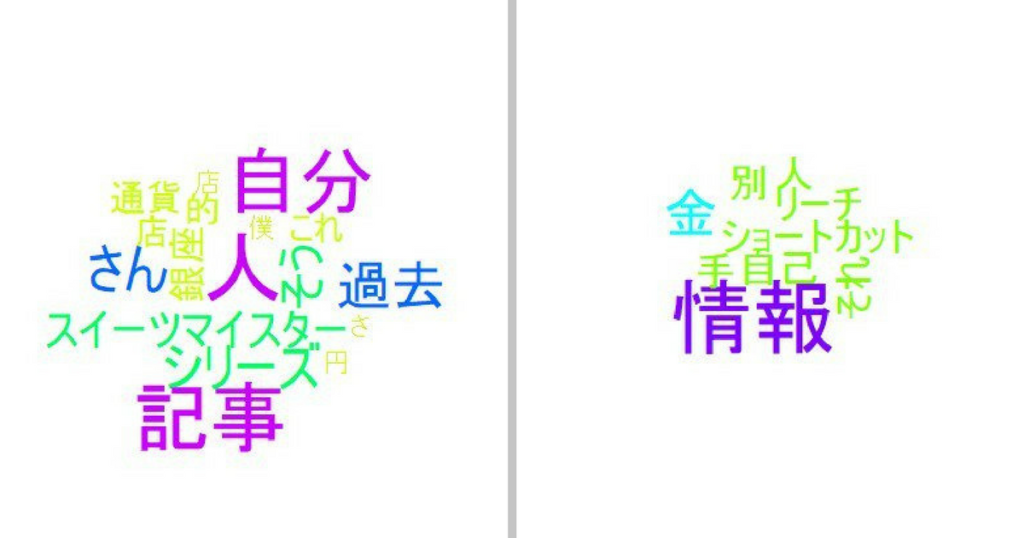

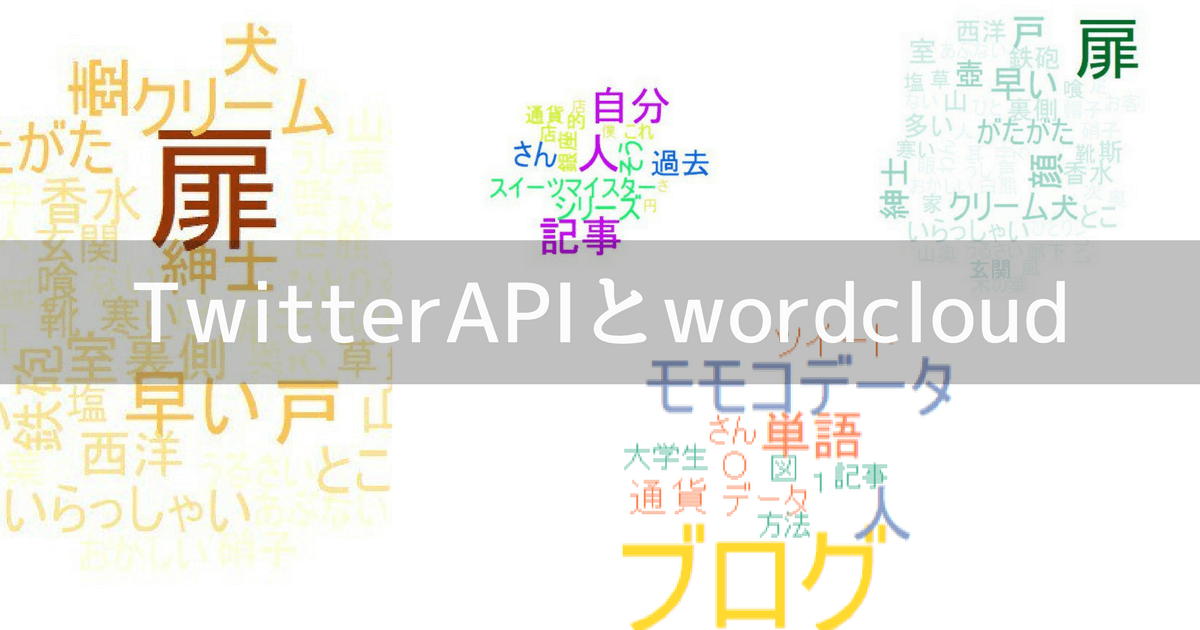

こんなものができます。

人のツイートを可視化するまでの目的・環境

今回の目的

どんな単語をよく使っているのかを調べ、頻度が高い単語を大きな文字で表す。成果物はさっきの通り。

実行環境

- Windows10

- RStudio

- MeCabインストール済み

MeCabをインストールしていない方は、【MeCab】を【R】で使えるようにするための【RMeCab】を導入する方法・流れ【Windows編】の記事をみてください。

RでMeCabを使う方法を書いています。

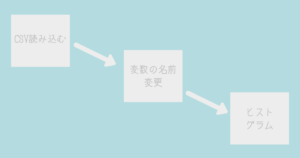

ツイートを可視化する流れ

超具体的に書いているので、長く感じると思います。実際は簡単なんで心配しないでください。

- TwitterのAPIに登録

- パッケージの導入

- RからTwitterAPIにアクセス

- ツイートの取得

- テキスト部分を取得

- いらない部分の削除

- 文字コード変換

- ファイルの結合と保存

- 名詞・動詞などの残す部分を決める

- 列名の変更

- 一度表にしてみる

- ツイートの可視化

コードを実行していく際、下のようなコードが出るかもしれないけど、気にしないで進んでください。

Warning message:

In strsplit(code, "n", fixed = TRUE) :

input string 1 is invalid in this locale

1.TwitterのAPIに登録

この記事をごらんください。

2.パッケージの導入

必要なパッケージがあります。一気にインストールしてしまいます。

今回必要なパッケージは、これです。

- "wordcoloud"

- "RColorBrewer"

- "RMeCab"

- "dplyr"

- "stringer"

- "magrittr"

- "twitteR"

- "base64enc"

- "bit64"

- "rjson"

- "DBI"

- "httr"

twitteRのパッケージがエラーを起こす可能性があるため、多くのパッケージを入れています。

まだ入れていないパッケージは、インストールしておいてください。

パッケージの導入方法は、【R】RStudioでパッケージをインストールする方法と読み込みまでの流れ

3.RからTwitterAPIにアクセス

TwitterAPIを使うには、次のものが必要となります。

- Consumer Key

- Consumer Secret

- Access Token

- Access Token Secret

わからない方は、【2020年】TwitterのAPIに登録し、アクセスキー・トークンを取得する具体的な方法をご覧ください。

#パッケージの読み込む

library(twitteR)

下に自分のアクセスキー・トークンを入力してね。””は残してね。

consumerKey <- “自分のConsumer Key (API Key)”

consumerSecret <- “自分のConsumer Secret (API Secret)”

accessToken <- “自分のAccess Token”

accessSecret <- “自分のAccess Token Secret”

#認証

options(httr_oauth_cache = TRUE) setup_twitter_oauth(consumerKey, consumerSecret, accessToken, accessSecret)

#”Using direct authentication”が表示されたら成功【#】がついているところは、コメントです。実行しないでいいです。

4.ツイートの取得

誰かのツイートを取得していきます。今回はこのアカウント(@gumimomoko)のツイートを取得します。※そのアカウントは存在しないので自由に決めてください。

tweets <- userTimeline(“gumimomoko”, 250)userTimelineでツイートを取得することができます。

【250】は取得するツイート数です。1000ぐらいまでは、さくさく取得できます。

しかし、ここで得られたツイートには、アカウント名や投稿日時などのいらない情報が含まれているの。

5.テキスト部分を取得

texts <- sapply(tweets, statusText)statusTextで、tweetsからテキスト部分を取ろうということです。

6.いらない部分の削除

でもまだ、いらない部分があるの。

library(dplyr)

texts %>% head()2018/02/17時点ではこんな感じになっています。

なんかいらないものが多いでしょ?そこを削除していきます。

#パッケージの読み込み

library(magrittr)

library(stringr)

#いらない記号(ID・URL・記号)を取り除くことができるASCLL

texts %<>% str_replace_all(“\p{ASCII}”, “”)

# 欠損値を省く

texts <- texts[!is.na(texts)]正確に説明するとstr_replace_all("\p{ASCII}", "")は、(ID・URL・記号)を無に変換しています。str_replace_all("A", "B")はAをBに変えるというような、印象をもつとわかりやすいです。

7.文字コード変換

Windowsを使っている方のみ見てください。TwitterAPI(UTF-8)とWindows(CP932)の文字コードが違います。

texts <- iconv(texts , from = “UTF-8”, to = “CP932”)iconv(文字列, from= "変換前の文字コード", to = "変換後の文字コード")

UTF-8 → CP932 にしてます。

8.ファイルの結合と保存

取得したツイートは、バラバラになっています。一つのファイルにしてしまいましょう。

#取得したツイートを一つのファイルにして保存

texts2 <- paste(texts, collapse =””)

#一時的なファイルを作る

xfile <- tempfile()

#先ほどのファイルに結合したツイートを書きだす

write(texts2, xfile)paste(texts, collapse ="")でツイートを一つに結語しています。

例えば、paste("ab", "cd")を実行すると"ab cd"ができます。

tempfile()で一時的なファイルを作っています。

write(texts2, xfile) で先ほど作った一時的なファイルに、結合したファイルを書き出しています。

9.名詞・動詞などの残す部分を決める

とりあえずツイートを一つのファイルにしました。今度は、どこを取り出すかを決めます。

#パッケージの読み込み

library(RMeCab)

cloud <- docDF(xfile, type = 1, pos = “名詞”)

cloud %<>% filter(!POS2 %in% c(“サ変接続”,”非自立”))docDFは名詞とか動詞とか、単語頻度、Ngram頻度などを表してくれる関数です。

今回は名詞を取り除くため、pos = "名詞"にしているよ。

filter(!POS2 %in% c("サ変接続","非自立"))で、サ変接続か非自立を取り除いています。

10.列名の変更

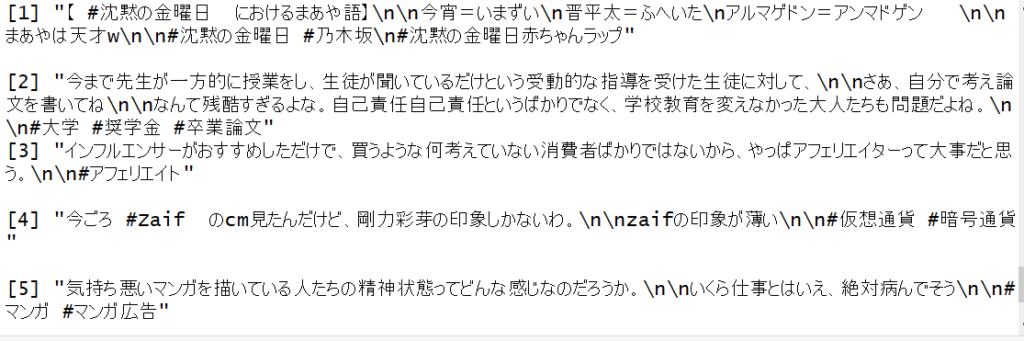

なんか列名が長いです。View(cloud)を実行で、見ることができるよ。

この黄色の部分の名前を変えていきます。

#列名をFREQにする

cloud %<>% select(everything(), FREQ = starts_with(“file”))

#さっき作った一時的ファイルを消す

unlink(xfile)select(everything()ですべての列を取り出しています。

FREQ = starts_with("file"))でfileから始める名前の列を指定して、FREQという文字に置き換えています。

unlink(xfile)でさきほど作ったファイルを消しています。

11.一度表にしてみる

cloud %>% arrange(FREQ) %>% tail(40)これを実行すると、FREQ(頻度が高い単語)順にした、表を表示できます。

12.ツイートの可視化

最後です。

library (wordcloud) wordcloud (cloud$TERM, cloud$FREQ, min.freq = 8,colors = brewer.pal(6,”Set3″))とりあえず表示がこんな感じになります。人によって異なります。

min.freq = 〇はどのぐらいの頻度以上のものを表示するかを表しています。

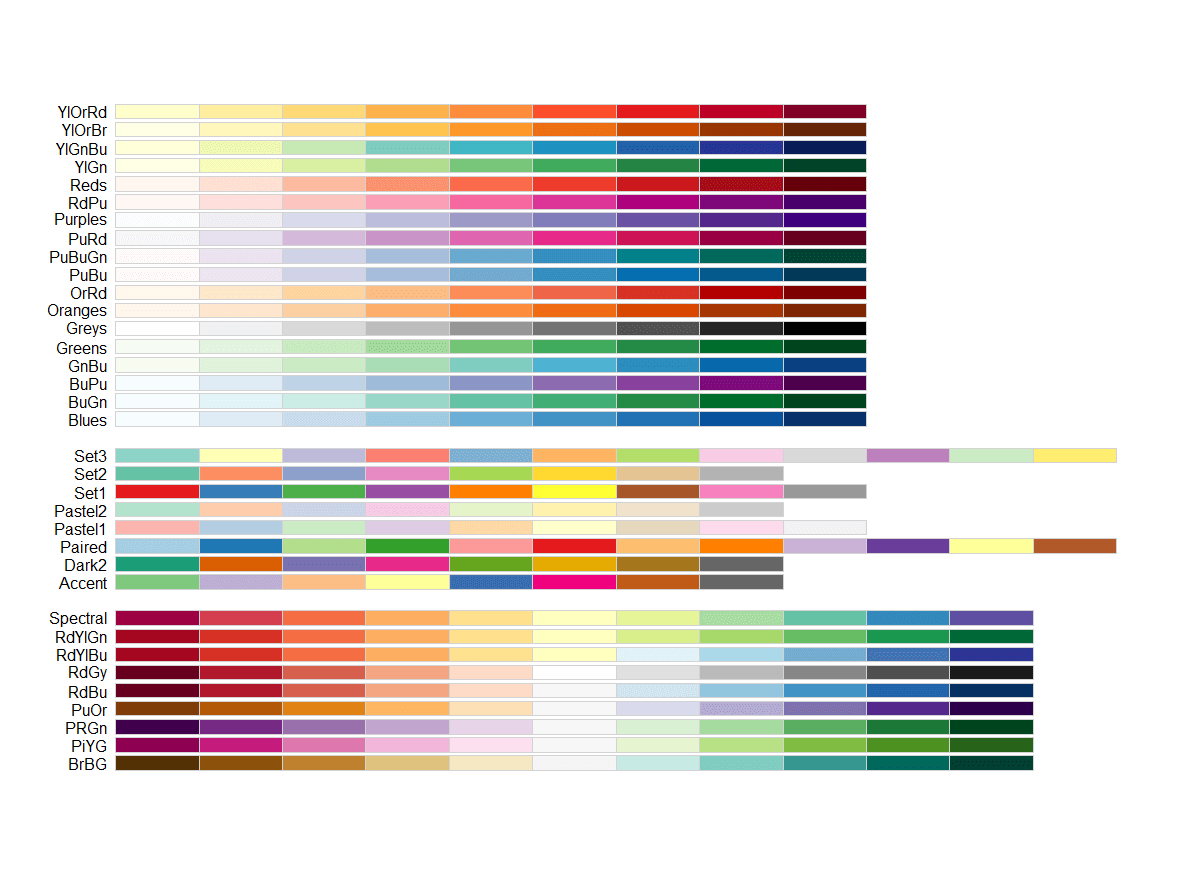

colors = brewer.pal(6,"Set3")ではbrewer.pal(使用色数, パレット名)を表しています。

全体的なコード

部分的なコードで見にくい人はこちらを使ってください。パッケージはインストールしたことは前提です。

#3

#パッケージの読み込む

library(twitteR)

下に自分のアクセスキー・トークンを入力してね。””は残してね。

consumerKey <- “自分のConsumer Key (API Key)”

consumerSecret <- “自分のConsumer Secret (API Secret)”

accessToken <- “自分のAccess Token”

accessSecret <- “自分のAccess Token Secret”

#認証

options(httr_oauth_cache = TRUE) setup_twitter_oauth(consumerKey, consumerSecret, accessToken, accessSecret)

#”Using direct authentication”が表示されたら成功

#4

#ツイートの取得

tweets <- userTimeline(“gumimomoko”, 250)

#5

#テキストの部分を取得

texts <- sapply(tweets, statusText)

#6

#いらない部分の削除

library(dplyr)

library(magrittr)

library(stringr)

#いらない記号(ID・URL・記号)を取り除くことができるASCLL

texts %<>% str_replace_all(“\p{ASCII}”, “”)

#欠損値を省く

texts <- texts[!is.na(texts)]

#7

#windowsのみ文字コード変換

texts <- iconv(texts , from = “UTF-8”, to = “CP932”)

#8

#ファイルの結合と保存

#取得したツイートを一つのファイルにして保存

texts2 <- paste(texts, collapse =””)

# 一時的なファイルを作る

xfile <- tempfile()

#先ほどのファイルに結合したツイートを書きだす

write(texts2, xfile)

#9

#名詞・動詞などの残す部分を決める

library(RMeCab)

cloud <- docDF(xfile, type = 1, pos = “名詞”)

cloud %<>% filter(!POS2 %in% c(“サ変接続”,”非自立”))

#10

#列名の変更

#列名をFREQにする

cloud %<>% select(everything(), FREQ = starts_with(“file”))

#さっき作った一時的ファイルを消す

unlink(xfile)

#11

#表を表示してみる

cloud %>% arrange(FREQ) %>% tail(40)

#12

#ツイートの可視化

library (wordcloud)

wordcloud (cloud$TERM, cloud$FREQ, min.freq = 8,colors = brewer.pal(6,”Set3″))まとめ

- TwitterのAPIに登録

- パッケージの導入

- RからTwitterAPIにアクセス

- ツイートの取得

- テキスト部分を取得

- いらない部分の削除

- 文字コード変換

- ファイルの結合と保存[alert title="注意"]ここに文章[/alert]

- 名詞・動詞などの残す部分を決める

- 列名の変更

- 一度表にしてみる

- ツイートの可視化

Udemyというオンライン学習プラットフォームでもR言語について学べます。ぜひ使ってみてください。

参考にした本

RMeCabのパッケージをインストールするところと大まかなTwitterAPIの利用方法は、【Rによるテキストマイニング入門】を参考にさせていただいております。

とてもテキストマイニングをする際に、勉強になる本なので、是非読んでみてください。

コメント